当サイトが提起している2050年国土・資源政策長期ビジョンの初めに<国土安全保障・維持総合管理>を位置付けています。

そこでの個別政策課題の一つとしている<林業復興>について、前回以下の記事で、国土保全やCO2吸収による脱炭素など多様な機能や効果と結びつくことを確認。

◆ 国土保全、カーボンニュートラル対策等多機能に不可欠な林業復興:2050年国土・資源政策と森林・林業基本計画(2021/10/14)

その取り組みが、林野庁の策定する「森林・林業基本計画」と重なり合っていることも確認できました。

今回は、その記事の中で取り上げた<「森林・林業基本計画」 の施策-3:林産物の供給及び利用の確保に関する施策>の一部について見ておくことにします。

上の図中の「木質バイオマスの利用拡大」にある<地域内での熱電併給・熱利用の推進>、すなわち「バイオマス発電」が今回のテーマであり、それが林業再興に大きく貢献するというものです。

バイオマス発電とその機能

生物由来の資源を燃焼させるなどして発電するバイオマス発電は、太陽光発電など再生可能エネルギーを生みだす方法のひとつ。

発電に使われる燃料としては

・森林から出る端材を加工した木質チップや農作物の残渣など(48%)

・木質以外の一般廃棄物(27%)や建築廃材(12%)、

・間伐材由来の未利用木質(11%)、

・メタン発酵ガス(2%)

があります。

すなわち、電力を作る原料となるだけでなく、間伐材を主な燃料とすることで環境負荷を低減させる効果が見込め、かつそれらの事業に携わる従事者の雇用・所得を創出し、従事者減少や産業競争力の低下で山林荒廃が進む林業の再興に結びつくことが期待されています。

バイオマス発電量

国内のバイオマス発電の設備容量はここ5年で2.5倍に。

その背景には、電力の自由化、再生可能エネルギー政策の推進を目的に制定された、電力会社による「固定価格買い取り制度(FIT)」 がある。

事業所が発電した電力を電力会社が買い取るこのFITでは、バイオマス発電の燃料になる木材の種類によって売電価格が異なり、伐採後にきちんと植林するなど適切に管理された森からの木を使えば1kw時あたり32円だが、そうでない森の木では同24円にとどまる。

すなわち発電事業者は、手入れされている山から建材などに使えない端材を仕入れた方が収益増になる。

端材を高く売りたい山林所有者は、自治体の認定を得るべく、森林保護や整備予定をまとめた森林経営計画を策定し進めることが森林保護が繋がることになる。

地域特性が顕著な各地で展開のバイオマス発電

この認定された全国のバイオマス発電容量が、5年前の2015年160万kwに対して、2020年末には402万kwに増加。 発電容量を都道府県別でみると、トップは愛知県で37万kw。

他に20万kw以上のバイオマス発電容量をもつのは、 山口県、茨城県、福岡県、北海道があるが、殆どの都道府県のいくつかの地域において、特徴をもったバイオマス発電への取り組みが行われ、地域再生にも大きく貢献しており、特徴のある取り組み事例を、以降簡潔に紹介します。

北海道のバイオマス発電、十勝はバイオガス発電

北海道におけるバイオマス発電設備の2020年末時点発電容量は、2015年末比3.9倍の約25万キロワットkwで、全国で5番目。

全179市町村のうち約50自治体に固定価格買い取り制度(FIT)を利用するバイオマス発電設備がある。

北海道には森林が多く、間伐材を活用できるバイオマス発電など再エネ設備の導入メリットは大きい。

また、酪農の盛んな十勝地域では牛のふん尿を利用するバイオガス発電が本格化しているのが特徴の一つ。

<1位・室蘭市>

ENEOSグループなどが出資の合同会社室蘭バイオマス発電所が2020年に稼働し、発電容量は約7万5千kw。

バイオマス燃料はパーム油の搾りかすのパームヤシ殻で、国内最大級のバイオマス発電所に成長。

<2位・紋別市>

住宅大手の住友林業と住友共同電力の共同出資会社が2016年に紋別バイオマス発電所を稼働。

間伐材を主な燃料に、オホーツクバイオエナジーが発電に使用する木質チップを製造。

放置されていた間伐材などを利用し、森林環境の整備に貢献。

<3位・釧路市>

釧路火力発電所で石炭とバイオマスの混焼発電を実施。

<4位・江別市>

王子HDがバイオマス発電所を経営。

バイオガス発電本格化の十勝エリア。

<鹿追町>

2004年に乳牛のふん尿を原料としたバイオガスプラントを計画。

2007年に1基目、2016年に処理能力と発電能力が上がった2基目のプラントを稼働させ、合わせて約4300頭分のふん尿を処理できる設備。

酪農家の減少で1つの牧場で多くの乳牛を飼育する大規模農家が増え、大量のふん尿による悪臭が地域住民を悩ませ、処理に困っていた。

今年3月、十勝管内で初めて2050年のCO2実質ゼロを宣言。

<上士幌町>

同様ふん尿の発酵過程で発生するバイオガスで発電した電力を地域内に供給し、再生可能エネルギーの地産地消を目指す。

<湧別町>

2020年にバイオマス産業都市に認定され、2021年11月に家畜ふん尿を原料に発電するバイオガスプラントの運営会社設立を控える。

<江別市>

大規模酪農のカーム角山は牛のふん尿を使うバイオガス発電の副産物である消化液の浄化施設を導入。

微生物を使う排水処理方法を利用した設備で河川放流可能な水準まで水質を改善。河川放流で、保管場所や肥料を利用する農家を探す手間も省ける。

東北地方のバイオマス発電 震災・原発事故経験を活かす取り組み

震災と原発事故を経験した東北では森林資源が豊かなことも背景に、太陽光なども含めて再エネへの関心が高い。

2020年末時点で、山形は2015年末の約19倍、岩手約11倍、宮城約9倍とバイオマス発電容量が急速に伸びている。

燃料供給元となる林業の活性化につながるほか、東日本大震災の被害を受けた工業地区ではエネルギーの自給自足にも貢献。

発電容量を拡大しながら林業以外の産業も下支えしつつ、以下のような積極的なバイオマス発電への取り組みがある。

<山形県酒田市>

市内の工業団地に2018年、住友商事グループ会社が当時東北最大級となる5万kwのバイオマス発電所を稼働。

燃料の半数近くは山形県産を中心とした国産木質チップを用い、処理が難しかった集成材製造時の端材を売れる燃料とするなどで、林業の収益強化にもつなげている。

<青森県八戸市>

東北の市町村でバイオマス発電容量がトップ。

・住友林業等出資の「みちのくバイオエナジー」が、民有林の所有者に働きかけ、2018年に稼働した八戸バイオマス発電の燃料調達を担い、林業も発電事業者も潤いながら持続可能な山林整備を実現する好循環を目指す。

・NPO法人「循環型社会創造ネットワーク」は、市内工場で発生する排熱を集め介護施設や観光施設の暖房など地域全体で活用する取り組みを進める。

バイオマス燃料業者が、排熱を木質チップの乾燥に使えば燃焼効率を高められてより高値で出荷できるようになり、地域の環境整備の受け皿とも結びつき、地域資源を活用する取り組みに広がりがでる。

<宮城県石巻市>

バイオマス発電所に対して、固定資産税の実質5年間免除などの優遇措置を取る。

東日本大震災による津波で電力が遮断された経験から、エネルギーを地域で安定的に確保する政策。

拠点となる石巻港は現在、バイオマス発電に使う木質ペレットの輸送で港の利活用を高めており、林業以外でも貢献。

石巻港近くで既に日本製紙がバイオマス発電を進めており、2023年には再エネ事業を手がけるレノバなどが出資の合同会社石巻ひばり野バイオマスエナジーが、地元木材を活用しての発電所稼働を予定。

<宮城県仙台市>

住友林業が、2023年11月から仙台市内で6カ所目の木質バイオマス発電所を営業運転する予定。

計251・6メガワット、約55万5000世帯分の電力を供給する体制に。

<岩手県大船渡市>

2020年末の発電容量が東北6県最大の同県の約6割を占める。

震災で被災した太平洋セメント大船渡工場内に建設の国内最大級のバイオマス発電所が2020年1月に稼働。

新電力大手のイーレックスと共同で、休止した火力発電所をバイオマス発電所として再建した。

大船渡港を燃料のパームヤシ殻を東南アジアからの輸入に利用しており、地域経済に寄与している。

関東・山梨8都県のバイオマス発電、茨城県が最大発電容量

重化学工業の盛んな地域がCO2排出量削減のために再生エネルギーを推進する例が目立つ関東・山梨8都県のバイオマス発電の取り組み事例は以下。

<茨城県神栖市>

再生可能エネルギー事業会社のジャパン・リニューアブル・エナジーが2019年にバイオマス発電所を稼働。

建設リサイクル材や山林材などを燃料とし、年間発電量は一般家庭4万5000世帯分に相当する約2億kw時。

潮来インターチェンジを使って関東一円から木質チップを集めやすく、石油や化学のコンビナートが多く、隣接する鹿嶋市にまたがる鹿島港地区ではCO2の排出量が多い工場が並ぶなどインフラ上の利点がある。

・県が温暖化ガス排出量実質ゼロに向け、鹿島港を再生エネルギー産業の拠点の一つとして整備する計画を持ち、バイオマス発電も重点分野の一つに位置づけ。

・中部電力が三菱HCキャピタル等と協力し、新たなバイオマス発電所を2023年に稼働させる予定。

<千葉県市原市>

循環型のまちづくりの一環で「バイオマスタウン構想」を掲げ、県内随一のバイオマス発電容量を誇り、臨海コンビナートへのバイオマス発電拠点作りが相次ぐ。

・2004年に三井E&Sホールディングスなどが住宅廃材チップで発電する市原グリーン電力を設立。

・2020年12月に伊藤忠商事や三井E&Sグループなどがバイオマス発電の商業運転を開始。

・東京ガスが市内で建設中のバイオマス発電所を海外ファンドから取得し、2024年からの商業運転を目指す。

<神奈川県川崎市>

京浜工業地帯の旧製油所のインフラを活用し、バイオマス発電所2カ所が稼働し、2050年までに市内のCO2排出量を実質ゼロにする脱炭素戦略を進める。

・ 住友共同電力などが出資の川崎バイオマス発電所は、国内初の都市型バイオマス発電所として2011年に稼働。

発電出力は3.3万kwで、家屋の解体時に発生する建築廃材などを首都圏から集めて燃料として利用。

首都圏の事業所他、2021年度から川崎市高津区役所も導入開始。

・出光興産系の京浜バイオマス発電所は2015年に稼働。

発電出力は4.9万kwで、パームヤシの種殻などを利用し、首都圏の事業所などに電力供給。

<東京都江東区>

2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す同区は、全区立小・中学校と義務教育学校に対し、ごみ焼却時に発生する熱を利用した「ごみ発電」の電力を、清掃工場の運転管理を受託する東京エコサービスが供給。

年間約2400トンのCO2排出量の削減効果を見込む。

CO2削減と環境学習の目的で全69校に導入を拡大し、ごみ問題と電力の地産地消についてのリーフレットを2019年度から各校に配布し、環境学習に役立てている。

北信越地方のバイオマス発電、福井県が最大規模

この地域で最大規模の福井県では、2015年以降に敦賀市と大野市に相次いでバイオマス発電所が稼働。

<福井県敦賀市>

丸紅クリーンパワーと中部電力が出資の敦賀グリーンパワーは、オーストラリアなどから輸入した間伐材や端材を活用し、一般家庭約7万世帯分の発電が可能と、5県では最大容量を誇る。

<福井県大野市>

神鋼環境ソリューションが70%を出資する福井グリーンパワーが、面積の9割を森林が占める同市や地元の森林組合等と共に2016年に稼働。

燃料の7割程度が県内産の木材で、廃棄される間伐材を買い取り、県内林業の振興につなげている。

年間発電量は一般家庭約1万5千世帯分で、市の全一般家庭の消費電力を上回る。

長野県内では2005年稼働の長野森林資源利用事業協同組合の「いいづなお山の発電所」が初のバイオマス発電所で、2013年には第2発電所が稼働。

地域の間伐材や端材由来の木質チップを燃料とし、一般家庭約7千世帯分の消費電力量をまかなう。

2020年に、バイオマス発電所新設が相次いだ。

<長野県安曇野市>

2021年4月稼働の産業ガス大手、エア・ウォーターの発電所は、隣接する同社のトマト栽培ハウスに排熱を供給。

7月から、さらに浄化した排ガスも供給するトリジェネレーションシステムに進化。

排ガス中のCO2は、トマトの光合成促進効果をもたらす。

<長野県東御市>

2020年7月に稼働した信州ウッドパワーは、清水建設とトヨタユー・グループの共同設立。

県産木材の未利用材やマツクイムシの被害にあった原木のチップを燃料とする。

<長野県塩尻市>

2020年10月稼働のソヤノウッドパワーは県内最大規模で、征矢野建材や九電みらいエナジー、九電工、北野建設などが設立し、隣接する製材工場から、未利用材や製材の端材を燃料として供給。

<富山県立山町>

2003年に建設の富山地区広域圏事務組合の「富山地区広域圏クリーンセンター」が、近隣5市町村から集めたゴミの焼却熱で発電。

県内最大の発電規模を誇り、バイオマス分としての北陸電力送配電からの年間約9億9800万円の売電収入を設備維持費などに用いる。

新たなゴミ処理施設には排熱による発電設備の併設が増え続け、CO2削減の必要もあり、ゴミ発電はさらに進む。

<新潟市>

JFEエンジニアリング、第四北越フィナンシャルグループと新潟市が共同出資して設立した新潟スワンエナジーが取り組み。

市の清掃センターに持ち込まれた一般廃棄物で発電し、地域の公共施設や民間事業者へ供給。

<新潟県聖籠町>

FITを使わないバイオマス発電所の建設を計画。

・イーレックスとENEOSが、木質系燃料や植物燃料使用で設備出力30万kwの発電所建設を検討し、2026年度の稼働を目指す。

・東北電力がシンガポール企業と協業し、輸入木質ペレットを主燃料とした発電所を建設・運営する計画で、2024年10月運転開始予定。

東海4県のバイオマス発電、製紙会社集積富士市が全国1位

全国の市町村別発電容量では、静岡県富士市が全国トップで、愛知県半田市もが全国2位。

燃料となる木材を調達しやすい立地や産業構造を生かしたことが背景にあり、燃料を地元で仕入れて消費する「地産地消」の動きも広がるのは、他地域と同様である。

<静岡県富士市>

バイオマス発電容量が13万kwで全国1位の同市には製紙会社が集積。

大手製紙会社は植林や木材成分の有効活用のノウハウを持ち、木材などを燃料として、工場統合でうまれた跡地でバイオマス発電事業を進めてきた。

・王子ホールディングスの段ボール原紙子会社、王子マテリアは富士工場で2015年からバイオマス発電を手掛ける。

燃料には木材のほか、紙をつくる過程で出た産業廃棄物で作った固形燃料を使い、2020年度は一般家庭約7万5千世帯分を発電。

・三菱商事エナジーソリューションズ・日本製紙・中部電力の共同出資会社は、市内にある石炭火力発電所を2022年4月をめどに木質燃料で発電するバイオマス発電所に転換。

一般家庭の約19万2千世帯分の電力を供給でき、CO2排出量を現在より年67万トン程度の減少を見込む。

<愛知県半田市>

市内に港があり、海外からバイオマス発電で使う燃料を輸入しやすい利点。

・2019年に中部電子会社のシーエナジー出資会社運営のバイオマス発電所が稼働。

出力は5万kwで、木質チップやパームヤシ殻を燃料に使う。

2016年にバイオマスの振興計画「半田市バイオマス産業都市構想」を策定。

・今年10月からは市内の企業が食品残さや牛ふんから発生するガスを燃料にしたバイオマス発電所を稼働。

・2023年度にバイオマス発電所で電気をつくった際に出る排熱を利用した植物工場を隣接地に建設する計画。

<三重県四日市市>

同県で発電容量が最も多い港湾都市。

2020年5月に中部電の四日市バイオマス発電所が稼働。

木質ペレットやパームヤシ殻が燃料で、一般家庭の12万世帯分を発電。

<岐阜県瑞穂市>

繊維加工の岐センが出資する発電会社岐阜バイオマスパワーと、燃料供給会社のバイオマスエナジー東海が2014年から、2020年には2機目のボイラーが稼働し、市の一般家庭の全世帯分に相当する量を発電。

県内他市町で両社がバイオマス発電所を着工するとともに、県と連携して2019年に森林伐採後の再造林を進めるための基金を立ち上げ、森林所有者を助成。

他でも、燃料の地産地消の動きは広がり、岐阜県産の使われていない間伐材を主な燃料として、中部電力が2023年3月に、ごうどバイオマス発電所、同年10月美濃加茂バイオマス発電所の稼働を計画。

関西地域のバイオマス発電、新設相次ぐ

新たな木質バイオマス発電所プロジェクトが各地で。

和歌山県では林業の活性化に力を入れ、今年10月以降12月まで、の大阪・東京・和歌山などで5回の「わかやま林業体感セミナー2021」を開催。

県内林業の担い手育成にも力を入れる。

<和歌山県新宮市>

2カ所の木質バイオマス発電所の整備が進む。

・新宮フォレストエナジーは、木質バイオマス事業を通じて林業支援と地域活性化に取り組むフォレストエナジーがNTTファシリティーズなどと約30億円を投じ、本格稼働を2021年11月に控える。

発電容量は約1800kwで、木材チップから発生させた可燃性ガスでエンジンを回す高効率の最新鋭設備を導入。

炭素分の一部の回収が可能で、土壌改良などへの活用でCO2の貯留効果も狙う。

年間2万トンの木材は周辺の森林から調達し、地域の林業活性化に寄与。

<和歌山県上富田町>

2020年6月に「紀南バイオマス発電所」稼働。

未利用材などに燃料としての価値が生まれ、林業従事者への還元が確実に増加。

<兵庫県赤穂市>

2021年1月、エア・ウォーター子会社日本海水赤穂工場内で、2015年4月に稼働の第1発電所に続き、発電容量3万kwの赤穂第2バイオマス発電所が稼働して、4万9200kwに拡大。

2021年3月末時点で大阪市を抜き、関西の自治体でトップに。

<京都府舞鶴市>

合板メーカーの林ベニヤ産業が舞鶴工場内に設置の林ベニヤ舞鶴バイオ発電所が2020年稼働で発電容量6800kw。

主に合板生産で生じる端材を燃料にし、24時間稼働維持のため府内森林から集めた未利用材も活用。

成木を伐採しての植林などを森林所有者に訴える。

中・四国地方のバイオマス発電、製紙やコンビナートで

中国・四国地方では、パルプ生産から発生するバイオマス資源の多いバイオマス発電が拡大。

また、多くの県の森林面積比率が7~8割前後と全国平均を上回り、森林資源を有効利用する狙いも大。

エネルギー多消費型の素材型産業などは、重油や石油からバイオマスに主燃料を転換し、温暖化ガスの排出量削減につなげる。

<岡山県真庭市>

ヒノキの産地として知られる同市では、端材を木質チップとし、処理コストを年間1億円削減。

2015年に市内でバイオマス発電所が稼働。

資源の効率的な利用による「循環型社会」構築を目指し、市内のエネルギー自給率100%が目標。

2021年時点のエネルギー自給率は14年比で約20ポイント上昇し32%。

<山口県>

2001年度、全国に先駆けて「やまぐち森林バイオマスエネルギー・プラン」を策定。

森林バイオマスの供給から再生可能エネルギーへの転換、利用まで一貫したシステムを県が示し、官民による利用が進む。

木材だけでなく、2015年には航空レーザーなどを活用して竹林の分布状況や資源量などを把握する実証実験も実施。竹材を燃料として活用する道を探る。

愛媛県は、2020年末のバイオマス発電容量が5年前に比べ約7倍の9万4000kw近くに急拡大。

地元の森林資源を有効利用する動きに加え、重油や石炭からの燃料転換を目指す製紙会社がバイオマス発電を拡大。

<愛媛県内子町>

森林面積が約75%を占める豊富な森林資源を生かし、地産地消型エネルギーを増やすバイオマス利用を町づくりの柱に掲げ、2019年の内子バイオマス発電所の本格稼働後、新たに第2のバイオマス発電所を町内に設ける構想も。

約2500世帯分の年間消費に相当する年800万kw時強を発電。

森林組合から供給される未利用材を木質ペレットに加工し、発電所へ供給。

木質ペレットを燃焼させた際に発生する微粉は土壌改良材に生かし、バイオマス資源が地域内で循環するサイクルを形成。

<愛媛県松山市>

臨海部にバイオマス発電所を構えるえひめ森林発電は、県内の間伐材を主原料とした木質チップを燃料に使用。

2015年に設立し、年間発電量は約8万6000メガワット時で約2万3000世帯分の消費量をまかなえる。

年間使用燃料は約10万トンで、うち約6割が木質チップ、約4割が輸入のヤシ殻。

が輸入燃料の供給量や価格の変動は比較的大きく、安定操業のため地元の森林資源の重要性が高まり、県内産中心に木質チップの調達を拡大。

<愛媛県四国中央市>

製紙各社が、脱炭素化に向けたエネルギー転換を進めるため、バイオマス発電に力を入れる。

大王製紙、丸住製紙、愛媛製紙などは行政や金融機関とともに7月下旬、「カーボンニュートラル協議会」を開催。

・当面の代替燃料としてバイオマスに期待が集まるなか、大王製紙は2020年、市内三島工場で大型のバイオマス発電設備を稼働。

パルプの製造工程で発生する廃液(黒液)を燃焼させてエネルギー源とし、発電能力は約6万3000kw。

・愛媛製紙は2021年初め、本社工場敷地で、木質燃料などによる出力1万6800キロワットkwの発電設備を稼働させ、今後も石炭燃料などからの転換を進める。

<山口県>

山口県は、バイオマス発電設備の発電容量は30万kwを超え、中四国では最大で全国でも2位。

瀬戸内海沿岸のコンビナートに石炭火力の自家発電設備を持つ企業が立地し、多くはFIT開始前から木質バイオマスの混焼を始めていた。

CO2排出規制の動きが強まる中、企業によるバイオマス発電所の新設が相次ぐ。

・中国電力はエア・ウォーターと組み、防府市で2019年から11万2000kwの混焼設備を稼働。

・2022年に九州電力グループが下関市で7万5000kwの木質バイオマス専焼設備の稼働計画。

・同様同年、出光興産が徳山事業所(周南市)で5万kw稼働計画。

いずれも木質バイオマスの大半はヤシ殻などで海外から輸入する。

どちらも港湾施設が近くにあり、電力系統への接続や工業用水確保にも便利なコンビナートが発電所の建設地に選ばれている。

九州地区のバイオマス発電 住友林業・レノバ、福岡県苅田町で国内最大規模発電所

<福岡県筑前町>

九州電力子会社が2020年5月に「ふくおか木質バイオマス発電所」を稼働。

間伐で森林に放置された未利用木材の集荷や運搬、燃料加工を担う計70人程度の雇用創出につながる。

<福岡県苅田町>

住友林業と再生可能エネルギーのレノバが建設を進めてきた、苅田バイオマスエナジー運営の出力規模約75メガワットの国内最大級苅田バイオマス発電所が2021年6月完成、同月21日から営業運転、九州電力に電力販売を開始。

年間送電量は約16万8000世帯が年間に使用する電力量に相当。

燃料に北米産木質ペレットや東南アジア産パームヤシ穀、九州産の間伐材を活用した木質チップを使用して、年約36万トンの燃料を使い、送電量は約500ギガワット時。

以上の各地方のバイオマス発電に関する情報は、日経の「データで読む地域再生」シリーズの各支局担当記事を参考にし、修正整理しました。

バイオマス発電の構成比率、現状と目標

しかし、エネルギー基本計画案では、2030年度の電源全体に占める再エネ構成比目標は、現行目標22~24%を36~38%にするなど、バイオマス発電の比率は、未だに3%程度にすぎないのが実情です。

太陽光など他の再エネと異なり、当然、燃料を燃やして発電するため温暖化ガス削減効果が乏しいとも言えます。

しかし、森林が国土の7割を占める日本。

前回の記事でも述べたように、国内の森林には樹齢50~60年の「伐採適齢期」の樹木が多く、伐採すれば、枝葉など建材や合板材料として使えない部分は未利用材としてバイオマス原料となります。

エネルギー供給の多様化という側面だけでなく、森林の保全・育成と環境づくりとが一体化しての森林再整備、林業の再活性化という重要な意義も併せ持つことに着目しておくべきです。

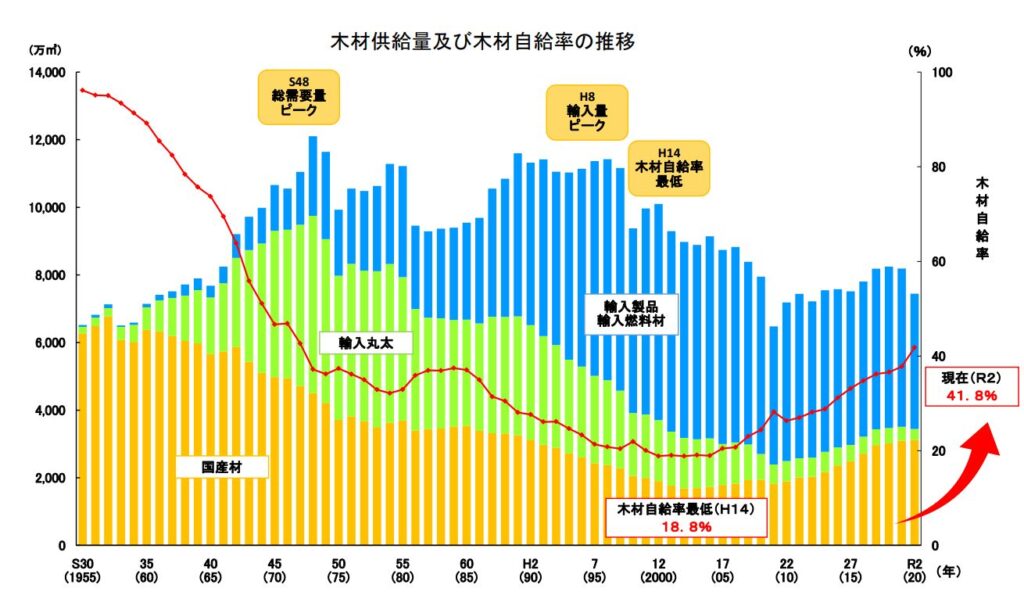

木材自給48年ぶり高水準 バイオマス発電の伸びが要因

前回の記事の中で「森林・林業基本計画」や「木材利用促進法改正法」の目的の中に含まれるのが、国産木材の利用度を高めること。

製材や燃料などに使う木材のうち国産材の割合を示す「木材自給率」が、実は2020年に大幅に上昇。

伸び率が過去最大の2019年比4ポイント増41.8%で、1972年以来48年ぶりの高水準に。

コロナ禍で住宅着工が落ち込み、建築向け製材品の需要は振るわないにも拘らず、異例の伸びを示しています。

それは、脱炭素への取り組みの加速に伴うバイオマス発電燃料の需要の増加によるもの。

2020年の新設住宅着工戸数が81万5340戸で前年比9.9マイナス。

木材全体の国内生産量は3114万9千㎥と0.5%微増だが、うち、製材や合板に使う建築用材の供給量は1581万㎥で10.3%の減少。

他方、バイオマス発電向けなど燃料材の国内生産量が892万7千㎥で、同28.8%増。

国が目指す、国産製材品の供給増によるものではないのが実態であり、自給率を押し上げたのは、建設関連とは別の用途である、バイオマス発電が主因なのです。

ウッドショックで、様変わりの状況に

しかし、2021年に入り、国産材を取り巻く環境は大きく変化。

住宅着工が旺盛な米国で需要が急増し、日本への輸入が減る「ウッドショック」が起きたことで、国産材が代替品として注目されることに。

加えて、 10月1日施行の「木材利用促進法改正法」 により、国産材の利用促進に向けたフォローの風が。

公共物だけでなく、民間の建築物も木材の利用が促されることになったのです。

しかし、国産材の供給余力は乏しい上、森林から木材を切り出す要員不足、丸太を運ぶ林道は未整備が多く、製材所も急な能力の拡張は難しい現実。

輸入材の減少分を補えず、国産ヒノキは23年半ぶりの高値を付けたままで供給も制約され、製材品そのものの需要がけん引する自給率の向上には、供給体制の確立を初め、解決すべき課題が大きくかつ多く存在するのです。

このチャンスを如何に活かすか。

とは言っても、森林・林業の復興には悠久の時間と労力が不可欠。

長期ビジョンを国の政策として掲げ、予算を付け、ぶれずに、着実に取り組みを進める合意形成と、組織的な活動が必要になります。

ということで、以下と整合させて、この長期的戦略的プロジェクト課題を、引き続き検討・考察して進めていきます。

[国土・資源政策2050年長期ビジョン]と「森林・林業基本計画」「100%再生可能エネルギー、100%エネルギー自給自足国家」及び本稿との関係

当サイトの目的・方針である2050年の望ましい日本の社会の創造のために、今月10月「国土・資源政策」「社会政策」「経済政策」「国政政策」の4つの区分毎に2050年長期ビジョンを設定しました。

その中の「国土・資源政策」で、以下の6項目の長期重点政治行政戦略課題を設定。

<2050年国土・資源政策長期重点政治行政戦略課題>

1.国土安全保障・維持総合管理

2.電力・エネルギー安全保障・維持開発管理

3.食料、農・畜産・水産業安全保障安全保障・維持開発管理

4.自然環境保全・持続可能性管理

5.社会的インフラ安全保障・整備維持管理

6.産業資源安全保障基盤・維持開発管理

その1番目の政策課題として< 国土安全保障・維持総合管理 >、2番目の課題として< 電力・エネルギー安全保障・維持開発管理 >を設定し、それぞれ以下の基本方針と個別重点政策項目を設定しています。

今回の記事は、主に、その(1-2)及び(2-1)の事項に関する課題となるものです。

1.国土安全保障・維持総合管理

(基本方針)

有限な土地及び国土自然環境資源の安全を保障し、国民の日常生活の安心・安全を維持・確保するための基本的な政策を円滑に進め、2050年までに、望ましい日本の持続可能な国土の在り方と維持管理システムを創造・構築する。

(個別重点政策)

1-1 国土総合管理、有限土地活用のための規制・利用システム整備確立

1)国土保有者及び利用状況現状調査及び分析(~2030年)

2)上記調査分析結果に基づく、土地利用総合及び都道府県別長期方針整備( ~2030年 )

3)同方針に基づく長期ビジョン、長期整備開発計画策定及び予算見積(~2035年)

4)上記長期計画及び予算に基づく実行・進捗・評価管理(1次~2040年、2次~2045年、3次~2050年)

1-2 国土安全防災・減災・復興長期計画・総合管理および林業復興計画・総合管理

1)危険地域等現状調査 (~2025年)

2)復興取組中地域現状調査及び再計画立案 (~2025年) 、予算策定、進捗・評価管理 (2031年~)

3)治水・山林等危険地域防災・減災対策立案及び予算策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)

4)「森林・林業基本計画」等林業他関連産業・事業復興計画及び予算策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)

1-3 外国資本による土地・建物不動産等取得禁止総合管理

1)海外資本及び外国人保有土地及び建物実態調査及び分析(~2025年)

2)海外資本及び外国人保有土地・建物対策検討、立案(含む予算化)(~2030年)

3)外国資本及び日本人以外の土地及び建物取得規制方針及び同法整備(~2030年)

4)上記法律施行(2)対策実行含む)(2031年~)

2.電力・エネルギー安全保障・維持開発管理

(基本方針)

気候温暖化・自然環境破壊などがもたらす国民生活、各種事業活動上の不安・悪影響を抑止し、将来に向けて持続可能な電力・エネルギー自給自足体制の整備、安心・安全を保障する同システムの構築を推進し、2050年までに100%再生可能エネルギー国家と水素社会を実現する。

(個別重点政策)

2-1 100%再生可能エネルギー、100%エネルギー自給自足国家及び水素社会の実現

1)各再生エネルギー別現状及び長期問題点・リスクなど調査及び分析( ~2030年 )

2)個人住宅及び事業所建物再生エネ発電・電源利用義務化及び支援法制化・施行(~2030年)

3)長期電源構成ビジョン及び長期計画策定(~2025年)、エネルギー危機管理システム策定 ( ~2030年) 進捗・評価管理 (2031年~) 、100%エネルギー自給自足国家化(~2050年)

4)水素エネルギー社会化技術開発調査及び長期計画・予算策定( ~2030年) 、プロジェクト進捗・評価管理 (2031年~) 、(100%再生可能エネによる)水素社会実現( ~2050年)

2-2 電力送配電網の国有化と家庭用電力基本料金の無料化

1)現状電力送配電網問題点調査及び方針立案(~2025年)

2)送配電網国有化法制化及び予算化、移行・実行計画立案(~2030年)

3)電力会社等電力事業システム再構築(国・地方自治体・民間企業及び個人・一般企業)

4)家庭用電力料金無料化(2050年~)

2-3 GXグリーン・トランスフォーメーション推進、原子力発電の停廃止と完全安全技術転用

1)産業別・企業別GX推進計画策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)

2)国家主導・支援GX推進計画・支援計画策定 (~2030年) 、進捗・評価管理 (2031年~)

(1)2)参考)

3)必要原子力発電関連技術活用政策、長期計画策定 (~2030年)

4)原発停止方針確定、福島原発処理他廃棄物処理長期計画策定・予算化 (~2030年)

コメント