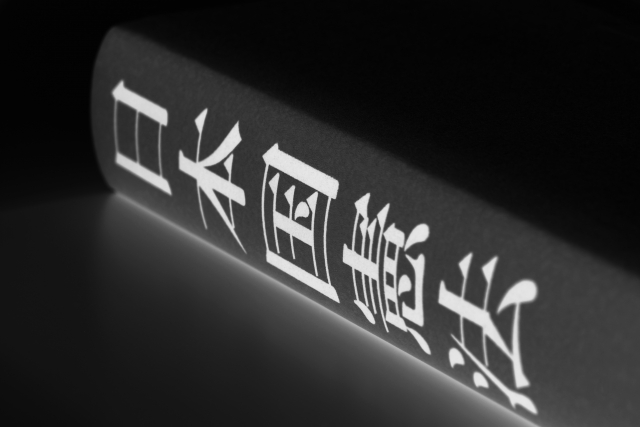

「日本国憲法」固定ページ設定について

今日、2021年1月27日、当サイトの<PILITICS>カテゴリー(大メニュー)内に、ブログではなく、固定ページとして「日本国憲法」をサブカテゴリー、サブメニューに組み入れて設定しました。

⇒ 日本国憲法

目的・意図は、さまざまな意見や提案を行う上で、どうしても憲法との関係を考え、論じることが多く、憲法のあり方や内容自体の問題に触れざるを得ないことが多いため、常に確認する必要があるからです。

もちろん、当サイトをご利用頂く方々の利便性も考えてのことでもあります。

前文および本文からなり、原文のまま掲載しています。

ただ、その後に、備忘として、憲法発布の歴史を示す内容も添付しました。

護憲、改憲についての想い

護憲派か、改憲派か。

この紋切り型質問での憲法論は、単に9条をめぐる論争、各支持者の主義主張に集約されてしまう現実があります。

また一部には、敗戦で押し付けられた憲法ゆえに、国民自ら発議したものではなく、改定・改正すべきという、至極もっともな議論・主張もあります。

ただ、いずれ検討しますが、自民党の憲法改正案は根底にあるものを考えると到底認めうるものではありません。

かと言って、これに代わる適格な改定案が、他により準備されているわけでもありません。

立憲民主党の党名にある「立憲」は、「護憲」憲法に立ち位置を置く政党であることを示すものです。

その立民党が、一定の国民の支持を確保することを目的に、単純に「護憲」政党であり続けるならば、それはまさに、リベラル・革新とは大きく離れ、保守の性質を、鎧の下にまとった政党であることを意味します。

というのも、実際に、「日本国憲法」は矛盾に満ち満ちた条項・内容で成り立っているからです。

言うならば、憲法内違憲条項が多くあり、普遍的と表現している内容に、とてもとても「普遍」とも「普遍的」とも言えないことが挿入されているのです。

その一部は、口にすることがタブー視されているものでもあります。

言論の自由は、あるようでないのです。

また一つの違憲・合憲を争う訴訟において、異なる判決がでることを健全とみるのか、不合理なこととみるか、憲法の絶対性への疑問と、「法の支配」の重要性を主張する議論の合理性の無力さも感じてしまうのです。

憲法改正は当然のことと考えるのですが、改正すべき、というよりも改正する絶好の機会・状況においてのみ、改憲を行うべき。

そうでなければ、絶対に改憲をやってはいけない状況、すなわちその時の政治体制では、改正ではなく改悪にしかならない状況下でのことになってしまうからです。

ゆえに、護憲か改憲か、という2択での議論の俎上に、当分は乗ってはいけないのです。

ということで、望ましい改憲を実現すべき時期は、残念ながら見通せません。

望ましい憲法改正案を国民に提示するだけでなく、その内容を過半の国民が理解し、納得し、賛同する社会になっていることも実は不可欠の条件です。

そして、そういう状況を創り上げていける政党・政治グループが登場し支持を拡大していくこと、あるいはそれに相応しいリーダーが登場すること。

社会自体が変化・変革を、日常を通して実現していくことができるか。

そのための1日1日と意識し、地道な言動・行動を積み重ね、1歩1歩進めていく。

現行憲法の素晴らしさを認めつつ、より望ましい憲法が創り上げられる日を、と想い願います。

見果てぬ夢のひとつになるやもしれませんが。

2050年までには実現していることを!

もちろん、それをめざしての憲法そのものを含め、種々の提案を行っていくことは当然です。

コメント